各種内科外来

このページでは症状ごとの病状や隠れた疾患の可能性、治療方針などの情報を掲載しております。

患者さまの受診の際のご参考になりましたら幸いです。

※当クリニックで主に対応している科目は太文字表示

(モバイルの場合PC版サイトへ切替えてご覧下さい)

物忘れ・認知症

物忘れ・認知症

- いま何をしようとしていたか思い出せないことがある。

- 何度も同じことを言ったり、たずねたりすることがある。

- ものの名前が出にくくなり、会話で「あれ」「これ」「それ」が増えた。

- 探しものが増えたり、約束をうっかり忘れるようになった。

- 趣味を楽しめなくなったり、ぼーっとすることが多くなった。

- 本や新聞を読んでも内容が頭に入りにくくなった。

- ささいなことで怒りっぽくなった。

- 慣れている場所で道に迷うようになったり、車の運転で心配なことが増えた。

- 最近の出来事を思い出せないことがある。

- 人柄が変わったり、実際にはないものが見えたり聞こえると言うことがある。

初診時に認知機能検査や血液検査等を行い、連携病院での脳画像検査を実施、診断確定後に認知症進行抑制薬等による治療を開始します。

心や行動面の症状があればご本人やご家族の心理的なサポートを行い、必要があれば薬物療法を検討します。介護サービスが必要となったり在宅生活が難しくなれば、偕生会ネットワークの施設をご紹介して切れ目のない連携体制で医療・介護サービスを調整・提供いたします。

また、“もの忘れ”を認めることがある他の精神疾患(老年期うつ病など)について、精神科専門医の鑑別診断を行い、治療につなげます。在宅医療相談室はこちらをご参照ください。

特にこのような症状の診察に対応しております

新型コロナウイルス感染/後遺症

新型コロナウイルス感染症(SARS-COV-2)

詳細は感染症科をご参照ください。

もしくはこちらでは、疾患の最新情報を更新しています。

新型コロナウイルス後遺症 外来

世界保健機関(WHO)によると新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、軽症なら約2週間、重症の場合3~6週間ほど回復に時間がかかるとの発表がありました。最近では、Long COVIDなどと呼ばれ、少しずつデータの蓄積がなされつつあるのが現状です。

詳細はこちら(各国より報告、症状・臓器障害・治療法など)をご参照ください。

各国(主にイタリア、フランス、日本)より報告がある後遺症の内訳は、120日目の段階で呼吸困難感(11.1%)、 嗅覚障害(9.7%)、 倦怠感(9.5%)、 咳嗽(6.3%)、 味覚障害(1.6%)と残存する症状を認めた報告があります。

特に、Brain-Fog(ブレインフォグ)と呼ばれる、記銘力低下に類似した症状や、頭痛・不眠などの症状に悩まされるケースも多く、注意深い問診が重要とされています。

未だ明確な治療法は定まっていませんが、2022年11月現在では以下の治療方針が基本です。

- 重症化マーカー(肺障害や血栓血管障害)をフォローしつつ、抗体検査などにより免疫機能を測り、ワクチン接種を促すことで再感染から防御する

- 早期からのリハビリテーションをおこない、細菌感染などの合併症を防ぐ

- 診療科目の横断的な身体的・精神的な治療を行う

Long COVIDのかたの中では、日常生活レベルが著しく低下し、日常の50%以上を自宅で休息している方もいらっしゃいます。

当院での基本的な方針

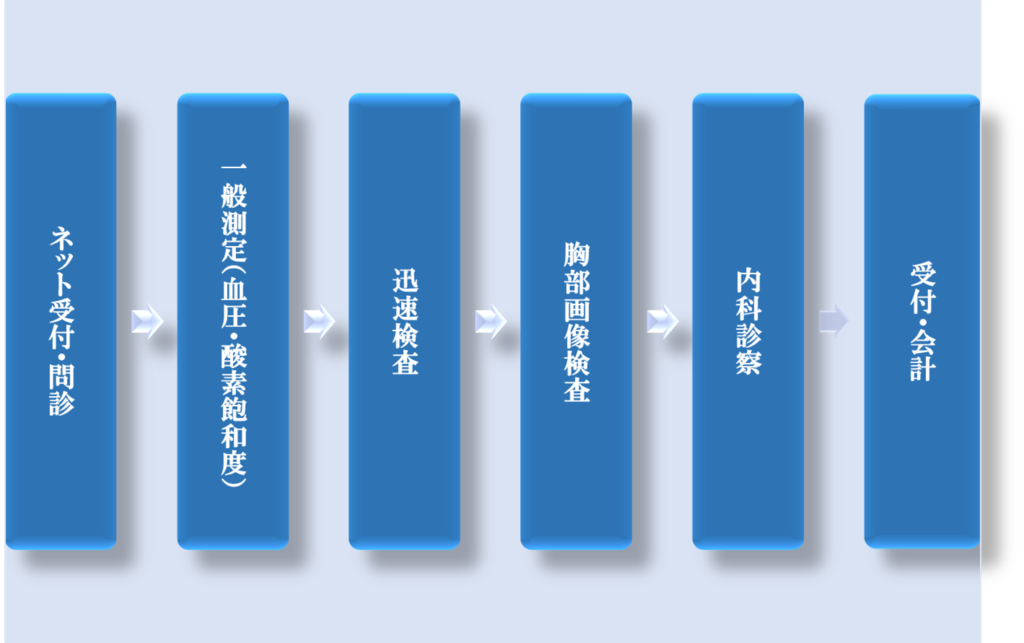

受診歴の有無を問わず、発熱など感冒症状がある方の診療を行います。

問診・聴診など内科診察に重点を置き、適切な検査を実施いたします。

専門医(脳神経内科・循環器科など)の受診が必要なときは紹介状を作成いたします。

除外診断でコロナ後遺症(long COVID)が疑われる場合は、最新のガイドライン・治療法を適用し、感染症・免疫学的な治療を行います。

長期的な治療になるケースが多いと報告されており、実際には、月・年単位に症状改善がみられています。

可能な限り症状の緩和ができるように最新・安全な治療を選択していきます。

発熱

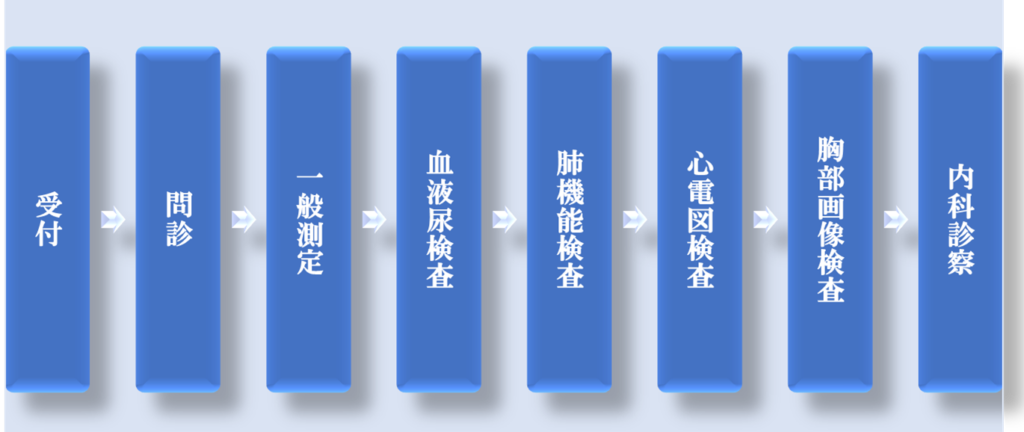

スムーズな発熱外来

当院には、専用の発熱待合いがあります。

きめ細やかな診療で発熱の原因特定・治療をおこないます。

受付や問診をWEB予約/WEB問診にてご入力いただくことで待ち時間が少なくなります。

症状の有無や患者さまそれぞれの状態により、抗原検査やPCR検査を実施し、適切な診察・治療計画を行います。

貧血

貧血の種類

年齢、性別によって様々な原因から生じる貧血を血液専門医が診察します。

貧血の多くは治療可能で、短期間で非常に元気になります。スポーツ選手であればパフォーマンスが確実に向上します。以前、鉄剤が飲めなかった方もお気軽にご相談ください。飲みやすくする工夫がたくさんあります。

骨髄の機能異常もしくは出血

骨髄が末梢まで血液を運ぶことができなくなると貧血になります(骨髄異常)。末梢まで血液が行き届かない状態が続くことで、次第に血液を作る成分の不足も起きてしまいます。そこから鉄欠乏性貧血を引き起こします。鉄欠乏性貧血は、消化管のどこかで出血が起きることで発症するケースも存在しています。

赤血球生産低下

過度なダイエットや栄養バランスの乱れ、妊娠や授乳による血液の需要増加、子宮筋腫などの婦人科疾患や胃潰瘍、胃がん、大腸がんなど消化器系疾患による慢性的な出血などが原因で貧血が起きやすくなります。

これらの疾患や症状が起きると、ビタミンや鉄の不足や赤血球産生の低下が引き起こされてしまい、貧血が発生しやすいと言われています。

赤血球数の減少

胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの、消化管からの出血によって赤血球の数が急激に減少すると貧血になりやすいです。消化器からの出血が長期間続いてしまうと、多くの血球を必要とするため、血液の原料となる鉄が不足して赤血球産生も減少します。

女性(婦人科) ライフステージと貧血の関係

女性には月経という月に1回定期的な出血がある為、貧血になりやすいと言われます。また、年齢やライフステージに伴って貧血になる原因も変化してきます。ご自身と照らし合わせて確認してみましょう。

当院では、負担のすくない貧血の検査から、特殊な検査(骨髄穿刺・骨髄生検)も含めた血液内科の精査が可能です。まずは気軽にご相談から受診をご検討ください。

ぜんそく

ぜんそく外来

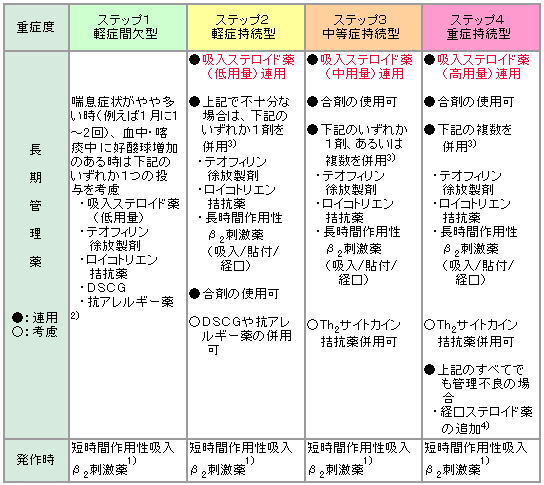

長びくせきやたん、息切れなどがあれば気軽にご相談ください。ぜんそくは種々の原因により生じた慢性の気道の炎症により咳や痰が起きたり、空気の通り道(気管支)がせまくなり、ゼーゼー、ヒューヒューと息苦しくなったりする病気です。気管支ぜんそくは慢性の病気ですが、コントロール可能な病気ですので根気強く患者様と向き合っていきます。

詳しくお話を聞かせていただいて、場合によっては、胸部レントゲン、肺機能検査、血液検査で精密検査をし、咳の悩みを解決させていただきます。

咳喘息

咳喘息は、気管支喘息の一歩手前の状態です。咳のみの症状で、気管支喘息のようなゼーゼー・ヒューヒューという喘鳴を認めません。咳が出だすと止まらない、夜間の咳、明け方の咳、会話で咳、笑って咳、冷気で咳、エアコンで咳、ラーメンの湯気で咳など軽度の刺激でもせき込むのは気管支喘息同様です。しかし咳は激しく、肋骨を打撲したり、尿失禁することもあります。30%は気管支喘息に移行いたします。

咳喘息のうちに治療することが重要です。

咳喘息の診断のために、問診、聴診、レントゲン検査で、肺がんや結核、肺炎などの怖い病気を否定して診断にいたります。その後、肺機能検査で肺活量や1秒量、肺年齢を測定、呼気中一酸化窒素濃度測定(FeNO)で気道の炎症状態を把握、気道閉塞の状態を検査します。また、血液検査で、アレルギー検査をさせていただくこともございます。

気管支喘息に至ると完治は難しく、年間1000名以上の死亡者も報告されております。咳喘息のうちに自宅で毎日できる簡単な吸入薬(吸入ステロイド)の治療を開始できるとベストです。

気管支喘息

気管支喘息は、ゼーゼー・ヒューヒューという喘鳴を感じる場合と咳が主症状となる場合があります。咳が出だすと続く、話をすると咳き込む、走ると咳がでる、夜間ふとんにはいると咳が出る、アルコールを飲んだ後に咳が続くなどのお話から気道が過敏になっている状態です。問診・丁寧な聴診、胸部レントゲン、肺機能検査、呼気中一酸化窒素濃度測定(FeNO)、血液検査から気管支喘息と診断できます。外来処方が中心で、自宅で毎日できる簡単な吸入薬(吸入ステロイド)が有効ですが、吸入方法がきわめて重要ですので、吸入方法もご説明させていただきます。ステロイドと聞くと副作用が心配となる方もいらっしゃいますが、内服ではありませんので、糖尿病や骨粗鬆症、免疫低下などの全身性の副作用を心配する必要はありません。患者様によっては、声が枯れるとおっしゃる方もいらっしゃいますが、吸入ステロイドの種類を変更することで、声枯れも改善することが多いと思います。

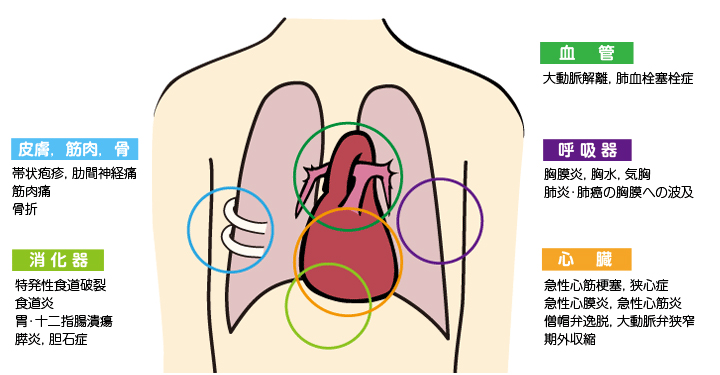

胸痛・息切れ外来

胸痛や息切れを我慢してはいけない

胸痛、息切れを起こす疾患は、『症状がもう少し重くなったら病院に』では手遅れなケースを経験します。以下のようなさまざまな疾患で注意が必要です。

胸痛外来では、心臓疾患で最も怖い「狭心症」や「心筋梗塞」で、検査が必要な患者さんに速やかに心臓精査(採血・心電図・脈波測定・心臓超音波検査・CT検査等)を行います。総合内科で診察を行いますので、他の病気が疑われる場合や心臓CT検査に適さない(特に腎臓の機能が悪い場合)場合又は緊急性がある場合は、速やかに専門医療機関へご紹介いたします。

重症になる前に、発症される前に、定期健診・検査をお勧めしております。

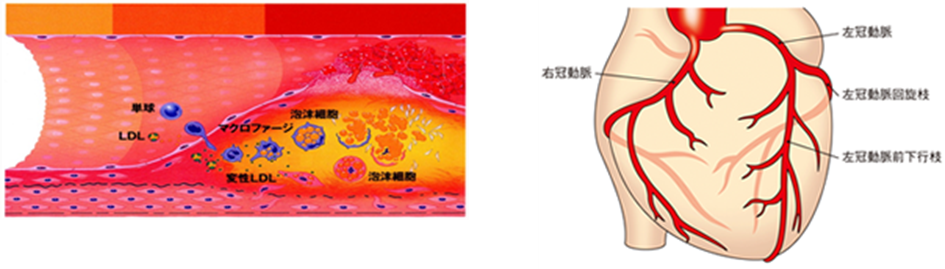

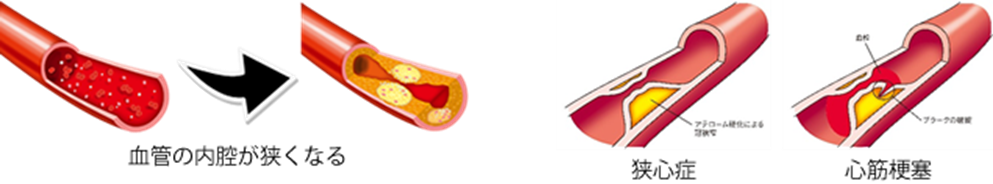

心臓と血管

冠動脈は心臓の筋肉に酸素と栄養素を運ぶ重要な血管です。

動脈硬化

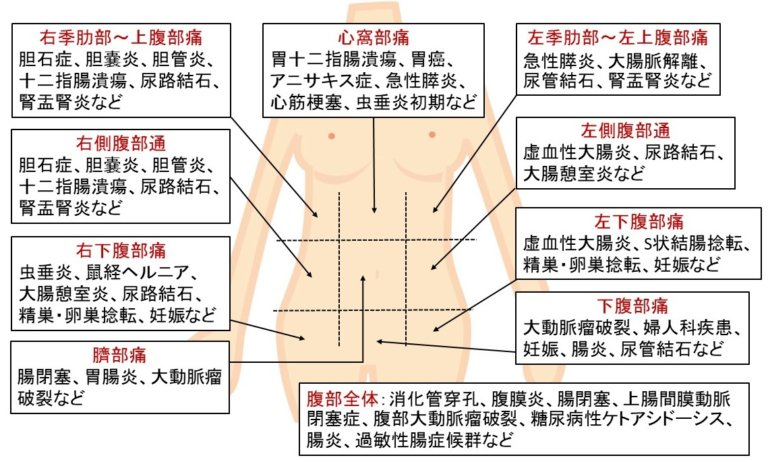

腹痛外来

胃痛・腹痛はいろいろな原因で起こること

胃痛や腹痛は様々な内臓疾患によって起こり、その原因は多岐にわたります。

症状が同じでも原因はまったく異なることは多く、しっかりとした病態の把握とそれに合わせた適切な治療が必要になります。

このような腹痛は要注意!

- 今までに経験したことがないくらい辛い腹痛

- 腹痛が慢性的に続いている

- 市販薬を飲んでも改善がみられない

- 腹痛に加えて嘔吐や吐き気を伴う

- 腹痛に加えて下痢や血便などの便通異常がみられる

- 腹痛に加えて発熱が生じている

腹痛の検査方法

先ずは問診・症状の診察を行いますが、発症している腹痛の程度をみて、重大な病気の可能性が疑われる場合は主に3つの精密検査(血液検査・腹部エコー・CT検査)を行なっております。婦人科・内視鏡検査が必要な場合は、専門医へ紹介をさせて頂きます。

便秘外来

お腹の不調、もしかしたら便秘が原因かもしれません

便秘の悩みを抱えている方は数百万を超えると言われます。その中で、適切な治療を行っている方がどれくらいいるでしょうか?当院では個々の患者さんに対して、もっとも適した治療を提案いたします。

肥満外来

肥満にもいろいろなタイプがある?

『肥満』と言っても様々な太り方があります。運動や食事を注意する程度で改善するものから、内分泌(ホルモン)や免疫の異常が背景にあるためになかなか痩せることができないものまで多岐にわたります。

特に内臓脂肪が多い型では、危険な動脈硬化を起こしてしまうリスクが上がり、将来的には心筋梗塞や脳卒中という重篤なご病気を発症する可能性が増してしまうことが分かっています。お早めの健診、治療が必要ですので、横浜市の定期健診などをご活用ください。

問診・診察から、精密検査・治療まできめ細かく行いますので、ご希望を伺うところから始めていきます。当院では、浮腫や筋肉量の減少(サルコペニアと言います)を正確に把握することが重要と考えています。

むくみ外来

以下のような症状でお困りではありませんか?

- 下肢がむくみ、痺れや痛みがある(下腿浮腫)

- 下肢表面に静脈が目立って浮き上がっている(下肢静脈瘤・スパイダーベイン)

- かゆい,鱗屑,色素沈着のほか,ときに潰瘍ができていしまう(うっ滞性皮膚炎)

- 表面が硬く、厚くむくんでしまい利尿剤でもよくならない(リンパ浮腫)

危険な浮腫はお早めに!

むくみは、医学的には浮腫(ふしゅ)と言い、組織に過剰に水分が溜まった状態です。

水分がたまる組織の種類とその原因により治療はことなります。

局所:静脈やリンパ管が塞がったり、炎症によって流れが悪くなったりすることが原因です。具体的には深部静脈血栓症、血栓性静脈炎、静脈弁不全などがあります。

全身:心不全等による循環不全や、腎臓疾患による体内水分量の調節障害、肝硬変や低栄養・貧血などによる体液バランスの乱れなどで起こります。

むくみが治療が必要な病気のサインであることもありますので、症状が長引く方は全身評価のできる医療機関にご相談されることをおすすめします。当院では、特にリンパ浮腫や筋肉量の減少(サルコペニアと言います)を正確に把握することが重要と考えています。

網羅的に調べようと思えば必要な検査は膨大になります。

例えば、血液検査、尿検査、レントゲン検査、心電図、心臓超音波検査、腹部超音波検査、下肢血管超音波検査、CT検査などです。ですが、通常これらの検査をすべて行う必要はありません。

診察の中で、症状や検査結果から必要な検査を組み合わせて行っていきます。

通常は、利尿剤などの内科治療で改善が期待されますが、血管内治療や、リンパ管吻合といった手術によって快方に向かわれるケースもあります。当院では、形成外科医・臨床検査技師で、静脈・リンパ管の評価を行っており必要時には病院へ紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。

禁煙外来

タバコをやめるには?

喫煙に関連する疾患には、歯周病、悪性腫瘍、慢性閉塞性肺疾患、狭心症、心筋梗塞、関節リウマチ、糖尿病など数多くの病気があります。以下に、禁煙のメリットを列挙します。

| 禁煙のメリット① | 禁煙後1年で、狭心症や心筋梗塞などの罹患率が大幅に低下する |

|---|---|

| 禁煙のメリット② | 35~40歳で禁煙すれば、喫煙を始める前の余命を取り戻せる |

| 禁煙のメリット③ | 50歳で禁煙すれば6年、60歳なら3年寿命を延ばせる |

禁煙外来での治療方法

禁煙外来では、注射や点滴などの痛みを伴う治療は行いません。

貼り薬タイプの禁煙補助薬を使った、離脱症状の緩和が基本になります。

貼り薬タイプ

ニコチンが含まれた貼り薬(パッチ)を貼り、離脱症状を和らげつつ禁煙を進めます。状態を見ながら、パッチサイズを小さくしていき、タバコへの欲求を鎮めていきます。

② 飲み薬タイプ

チャンピックス(バレニクリン)という飲み薬を服用することで、離脱症状を和らげます。

チャンピックスは、日本で初めて処方薬として認められた飲み薬タイプの禁煙補助薬で、下記のような特徴があります。

- 薬の成分にニコチンを含まず、ニコチン依存に関わる脳内のしくみに作用する

- もし再喫煙してしまっても、タバコがおいしいと感じにくくする作用があり、喫煙による満足感を抑制してくれる

- 1日1~2回の内服を続けることで、禁煙補助の効果が期待できる

- ニコチンパッチのみ使用の場合よりも、禁煙継続率が約1.2倍高い

ただし、副作用としてめまいや眠気、意識障害などの症状が出る場合がありますので、車の運転や危険を伴う機械の操作を控えることが必要です。※(厚生労働省 ニコチン依存症管理料算定保健医療機関における禁煙成功率の実態調査報告書より参照)

頭痛外来

めまい・頭痛の原因・検査

眩暈(めまい)は、純粋に耳鼻科の疾患名がつかないめまいが多く、西洋医学的には検査で異常がないめまい、自律神経失調を伴うこと、その原因もさまざまです。その原因不明な眩暈の中には、頭痛を伴う方も一定数います。

一次性頭痛の患者さんの多くは医療機関を一度も受診したことがありません。また残念ながら、受診しても正確な診断や適切な治療を受けていない方もみられます。市販の鎮痛薬を服用されている方で「痛み止めの量が増えた」、「痛み止めが効かなくなってきた」という不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?この機会に、頭痛の軽減によるQOL(quality of life:生活の質)の向上を目指して、頭痛外来の受診を検討してみてはいかがでしょうか。頭痛外来を受診し先生と適切な治療について相談することが、頭痛による日常生活への支障を減らし、QOLを向上させることにつながります。

頭痛外来では主に、患者さん一人ひとりの頭痛の種類や症状に合わせた生活指導やお薬による治療が行われます。また、頭痛が発生する仕組みや自己対処法などを頭痛専門医の指導により学ぶことができます。患者さん自身が頭痛の種類や治療法を理解することは、症状の改善につながる大切な診療の一部です。近年、一次性頭痛の予防治療や運動療法などの研究も進められており、頭痛外来を受診する患者さんのQOL向上が期待されます。

当院では、最新の『頭痛の診療ガイドライン2021』を用いており、皆さまの症状が、少しでも改善しますよう診療に努めさせていただきます。

物忘れ・認知症外来

下の症状に心当たりはありませんか?

チェックリスト

- いま何をしようとしていたか思い出せないことがある。

- 何度も同じことを言ったり、たずねたりすることがある。

- ものの名前が出にくくなり、会話で「あれ」「これ」「それ」が増えた。

- 探しものが増えたり、約束をうっかり忘れるようになった。

- 趣味を楽しめなくなったり、ぼーっとすることが多くなった。

- 本や新聞を読んでも内容が頭に入りにくくなった。

- ささいなことで怒りっぽくなった。

- 慣れている場所で道に迷うようになったり、車の運転で心配なことが増えた。

- 最近の出来事を思い出せないことがある。

- 人柄が変わったり、実際にはないものが見えたり聞こえると言うことがある。

いくつも当てはまると思われた場合は、軽度認知症(MCI)から甲状腺機能低下症などの内科疾患、またはうつ病などの心の病気を患っているかもしれません。他の疾患が隠れていないか精密検査を行います。そのような方は当クリニックもの忘れ外来の受診をお勧めします。

頭部CT検査など、疾患の精査を行うことが可能です。

認知症の早期発見 治療法

初診時に認知機能検査や血液検査等を行い、連携病院での脳画像検査を実施、診断確定後に認知症進行抑制薬等による治療を開始します。

心や行動面の症状があればご本人やご家族の心理的なサポートを行い、必要があれば薬物療法を検討します。介護サービスが必要となったり在宅生活が難しくなれば、偕生会ネットワークの施設をご紹介して切れ目のない連携体制で医療・介護サービスを調整・提供いたします。

また、“もの忘れ”を認めることがある他の精神疾患(老年期うつ病など)について、精神科専門医の鑑別診断を行い、治療につなげます。在宅医療相談室はこちらをご参照ください。

睡眠外来

不眠の原因・検査

現代の社会では5人に1人が不眠に悩み、20人に1人は睡眠薬を服用しているといわれています。不眠は特に高齢になるほどその割合は増すといわれていますが、日本では外国に比べると不眠に悩んでも病院へ行って相談する人の割合は低く、逆にアルコールに頼る人の割合が高いというデータもあります。睡眠障害(不眠)には、さまざまな原因があります。

また、不眠や過眠の背景にうつ病などの精神疾患やさまざまな疾患が隠れていることも稀ではありません。睡眠障害を正しく診断して原因となる疾患を治療し、さらには適切な生活指導や薬物療法を受けることで、睡眠の質を改善し昼間の生活もより快適で豊かなものとすることが睡眠障害の治療の目標といえます。

転倒

さまざまな転倒 打撲から骨折まで

外傷・打撲はいろいろなケースでおこります。

高齢者の転倒・路面の凍結・雨天やその他の体調不良など。

転倒によって頭部骨折(頭蓋骨/顔面骨/頸椎)・肩周辺~手の骨折と合わせて、股関節周辺・背骨の骨折も多く発生します。上記4つを合わせ「四大骨折」とも言われ、発生率の高い骨折です。

痛みはあっても「歩けるから大丈夫」という事が危険なケースもあります。

骨粗鬆症という骨が脆く、弱っている状態だと特に骨折しやすく注意が必要です。骨折を起こす以前に検査を行い、早期に治療を開始することで、骨折の予防にもつながります。

当院では、骨粗鬆症の検査や、骨折などを精査するためのCT検査があります。

また、外傷の創部も形成外科として対応可能ですので、早めの受診をご検討ください。